デバイスを縦にして閲覧してください。

2025年8月8日、富山市の中学校教育研究会が開催したオンライン研修会「生成AI研修〜明日からの授業と校務が変わる!実践プロンプト入門〜」において、弊社の伊藤が講師として登壇しました。

対象は、富山市立中学校で国語教師をされている約70人。

生成AI利用者としてのリテラシー向上や、日常業務に生かすきっかけやヒントを得たいと、熱心に参加いただきました。

まず、良い指示(プロンプト)の基本形を学ぶ演習として、参加者全員がパソコンで「AIが意図通りに動く」ためのプロセスを体験。

続いて、実際の業務課題をAIで解決する方法を考えるワークショップや、国語の授業でのAI活用アイディア事例に触れ、生成AIを授業や校務に活用できる可能性を体感していただきました。

生成AIに馴染みがある方は少なく、アンケートに回答があった参加者53人のうち、生成AIを「日常的に業務に使っている」と回答したのは3人(5.7%)で、「全く使ったことがない」が15人(28.3%)、「少し使ったことがある」が21人(39.6%)でした。

1.オープニング(約15分)

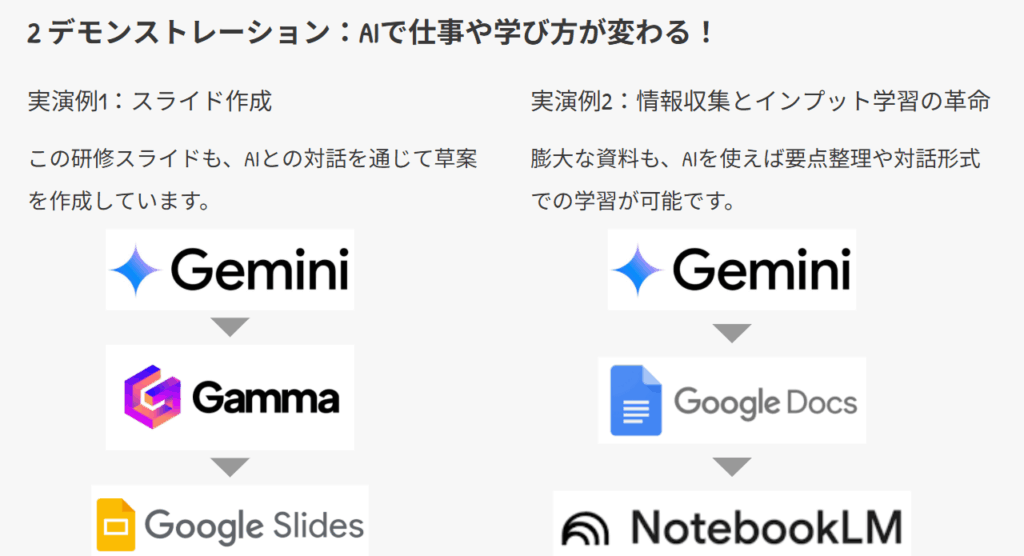

講師紹介、研修の目的共有、AI活用のデモンストレーション

研修の重要性を伝え、AIで何ができるのかを見せることで、参加者の期待感を高めます。

2.ハンズオン:AIとの対話の基本操作(約45分)

良い指示(プロンプト)の基本形を学ぶ演習

参加者全員にPCを操作いただき、簡単な課題で「AIが意図通りに動く」という成功体験を積んでもらいます。

3.ワークショップ:業務課題をAIで解決する(約30分)

各自の業務課題をテーマにAIで解決策を考案、スプレッドシートで全体共有、数例を講師が深掘り

研修を「自分ごと」として捉えてもらう最重要パートです。参加者同士のアイデア共有も促します。

4.活用事例紹介:国語科での実践アイデア(約15分)

授業準備、教材作成、評価など、国語科の業務に特化したAI活用例を紹介

ワークショップで出たアイデアをさらに広げ、応用的な使い方をインプットすることで、活用の幅を広げます。

5.クロージング(約15分)

研修の振り返り、明日からの一歩を促すメッセージ、質疑応答

学びを一過性で終わらせず、研修後の継続的な活用に繋げるための時間です。

参加者アンケートでは、「よく分からず避けていた生成AIの便利さに驚いた」「授業にもうまく取り入れてみたいと思えた」など、モチベーションの変化に関する多くの感想をいただきました。

UZUZグループの最新情報や重要な情報を定期的にお伝えします。各グループ企業の魅力が120%伝わるよう、どこよりも丁寧かつ適切な情報発信を行います。